Inhaltsverzeichnis

« Wohin mit den alten Solarmodulen? »

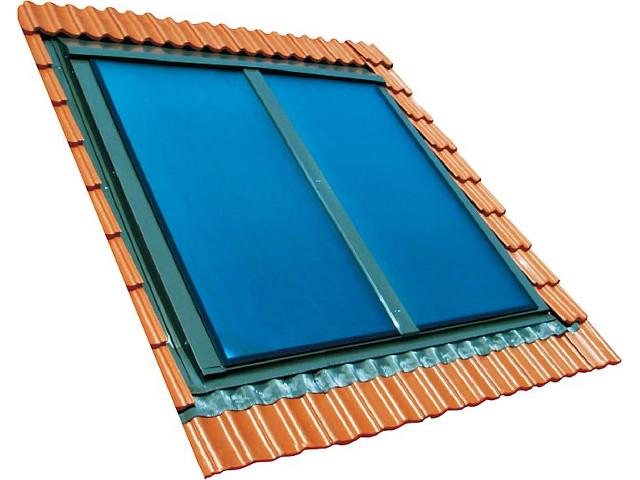

Wenn Sie eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach Ihres Hauses betreiben, haben Sie längst einen wichtigen Beitrag zur Energiewende geleistet – und profitieren Tag für Tag von selbst erzeugtem Strom. Doch wie bei jeder technischen Anlage stellt sich früher oder später die Frage: Was tun, wenn die Solarmodule ausgedient haben? Wir stellen Ihnen in unserem Beitrag vor, wann die Anlagen ausgedient haben, wie Sie bei der Entsorgung vorgehen müssen und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.

Wann müssen Photovoltaik- und Solaranlagen entsorgt werden?

Photovoltaik-Anlagen leisten über Jahrzehnte hinweg saubere Energie – doch irgendwann hat auch die beste Technik ausgedient. In der Regel erreichen Photovoltaikmodule nach etwa 25 bis 30 Jahren das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer. Dann erzeugen sie zwar noch Strom, jedoch mit spürbar verminderter Leistung. Auch andere Komponenten wie Wechselrichter halten meist nur 10 bis 15 Jahre und müssen deutlich früher ersetzt oder fachgerecht entsorgt werden.

Neben dem altersbedingten Verschleiß können auch äußere Einflüsse wie Hagel, Sturm oder Überspannungsschäden durch Blitzschlag dazu führen, dass eine Anlage vorzeitig demontiert werden muss. In all diesen Fällen stellt sich die Frage nach der rechtlich zulässigen und umweltgerechten Entsorgung der Photovoltaik-Anlage – insbesondere mit Blick auf Module, Wechselrichter und Verkabelung.

In Deutschland ist die Entsorgung von Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern gesetzlich geregelt: Sie gelten als Elektroaltgeräte und müssen daher gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gesammelt und behandelt werden – bevorzugt durch Rückgabe an kommunale Sammelstellen oder über den Fachbetrieb. Welche Optionen Hausbesitzern konkret offenstehen, zeigt der nächste Abschnitt.

Die Photovoltaik-Entsorgung aus Sicht der Privatbetreiber

Wenn eine Solaranlage demontiert oder ersetzt werden muss, stellt sich für Hausbesitzer die Frage: Wohin mit den ausgedienten Modulen, Wechselrichtern und sonstigen Bauteilen? In Deutschland gelten Photovoltaikmodule gesetzlich als Elektroaltgeräte. Damit unterliegen sie dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), das vorschreibt, wie Altgeräte zu behandeln sind – auch im privaten Bereich.

Für kleinere Anlagen, wie sie auf Einfamilienhäusern üblich sind, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, alte Module und Wechselrichter über den örtlichen Wertstoffhof zu entsorgen. Diese Rückgabe ist in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei – allerdings nur, wenn die jeweilige Kommune dies auch praktisch anbietet. Denn nicht jeder Wertstoffhof nimmt Photovoltaikmodule tatsächlich an, und die Definition von „haushaltsüblich“ ist nicht verbindlich geregelt. Bei größeren Anlagen – beispielsweise mit mehr als 30 Modulen – oder fehlender Annahmestelle kann es nötig sein, eine Fachfirma mit dem Rückbau und der ordnungsgemäßen Weitergabe an ein Recyclingunternehmen zu beauftragen.

In der Praxis übernehmen ohnehin meist Elektrofachbetriebe oder spezialisierte Entsorgungsunternehmen den Rückbau. Sie kümmern sich um den fachgerechten Ausbau, den sicheren Transport und die Weitergabe der Module an geeignete Verwertungsstellen. Gerade bei alten Modulen ist dies entscheidend: Geräte, die vor Oktober 2015 in Verkehr gebracht wurden, unterliegen keiner Hersteller-Rücknahmepflicht – ihre Entsorgung liegt in der Verantwortung des Besitzers.

Anders ist die Situation bei neueren Anlagen. Wurden Module nach dem Stichtag 24. Oktober 2015 verkauft, müssen Hersteller für die Rücknahme aufkommen – eine Verpflichtung, die durch europäische und deutsche Umweltgesetze gestützt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass der Hersteller registriert ist und sich an den gesetzlichen Rücknahmestrukturen beteiligt. Ist dies nicht der Fall oder das Modul stammt aus unbekannter Quelle, bleibt auch hier der Anlagenbetreiber in der Pflicht, eine Entsorgung auf eigene Kosten zu organisieren.

Wechselrichter, Anschlussboxen und ähnliche Komponenten fallen ebenfalls unter die Altgeräteverordnung. Sie sind in der Regel kleiner und leichter zu transportieren, sodass ihre Abgabe bei kommunalen Sammelstellen oft unkomplizierter möglich ist. Dennoch gilt auch hier: Eine vorherige Rücksprache mit dem Wertstoffhof ist sinnvoll, um Aufwand und Missverständnisse zu vermeiden.

Wie funktioniert das Recycling von Photovoltaik-Anlagen?

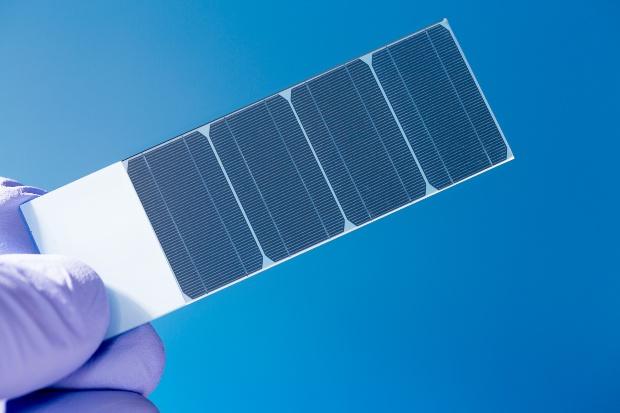

Die Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen beginnt nicht erst beim Recyclingbetrieb, sondern bereits mit dem fachgerechten Rückbau. Denn Solarmodule bestehen aus wertvollen, aber auch sensiblen Materialien, die nur dann zurückgewonnen werden können, wenn sie unversehrt und sachgemäß demontiert werden. Besonders im privaten Bereich übernimmt diese Aufgabe meist ein spezialisiertes Unternehmen, das sowohl die technische Trennung als auch den sicheren Transport zur weiteren Entsorgung organisiert. Wird eine Photovoltaik-Anlage außer Betrieb genommen, erfolgt zunächst die Demontage der Solar-Kollektoren, der Wechselrichter und der übrigen elektrischen Komponenten. Da diese Teile unter Spannung stehen können und mechanisch empfindlich sind, sollte die Entsorgung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Beschädigte oder zerbrochene Module erschweren die Wiederverwertung und erhöhen den Aufwand im späteren Recyclingprozess deutlich. Nach dem Rückbau beginnt die eigentliche Entsorgung in spezialisierten Recyclinganlagen. Dort werden die Photovoltaikmodule manuell oder maschinell zerlegt – in Glas, Aluminiumrahmen, Kunststoffschichten, Siliziumzellen und Leiterbahnen. Ziel ist es, die Materialien so sauber wie möglich zu trennen, um sie anschließend stofflich zu verwerten.

| Komponente | Recyclingquote (Richtwert) |

|---|---|

| Glas | ca. 80–90 % |

| Aluminiumrahmen | > 95 % |

| Kupfer (Verkabelung) | > 95 % |

| Siliziumzellen | ca. 75–85 % |

| Kunststoffanteile | ca. 60–70 % |

Besondere Sorgfalt gilt dabei schadstoffhaltigen Bestandteilen, etwa Loten mit Schwermetallen oder Rückseitenfolien. Diese müssen separat behandelt werden, um eine umweltgerechte Entsorgung der Photovoltaik-Bauteile sicherzustellen. Gleichzeitig lassen sich eine Vielzahl hochwertiger Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer, Glas, Silizium und sogar Edelmetalle wie Silber wirtschaftlich rückgewinnen – ein wesentlicher Vorteil gegenüber einer bloßen Deponierung. Je nach Modultyp und Alter der Anlage kommen dabei verschiedene mechanische, thermische oder chemische Verfahren zum Einsatz. Auch Wechselrichter werden bei der Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen berücksichtigt, denn sie enthalten wertvolle Metalle und Leiterplatten, die ebenfalls in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden können. Am Ende steht ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Ein Großteil der bei der Entsorgung von Photovoltaik-Modulen anfallenden Materialien lässt sich wiederverwerten – ökologisch verantwortungsvoll und wirtschaftlich zunehmend sinnvoll.

Was kostet die Entsorgung von Photovoltaikmodulen wirklich?

Ob die Entsorgung von Photovoltaikmodulen kostenfrei möglich ist oder zu einer spürbaren Ausgabe wird, hängt von mehreren Faktoren ab – darunter Alter und Herkunft der Anlage, regionale Entsorgungsstrukturen und die Frage, ob ein Rückbau durch Dritte erfolgt.

Für Privatpersonen, die einzelne oder wenige Module aus neueren Anlagen selbst zur Sammelstelle bringen können, ist die Abgabe in vielen Fällen kostenfrei. Voraussetzung ist, dass die Kommune Photovoltaik-Altgeräte annimmt und es sich um haushaltsübliche Mengen handelt. Nicht alle Wertstoffhöfe sind dazu verpflichtet – eine vorherige Nachfrage ist sinnvoll.

Anders sieht es aus, wenn eine komplette Anlage rückgebaut werden muss – etwa im Zuge eines Austauschs oder bei Schäden. In der Praxis übernehmen solche Arbeiten meist Fachfirmen. Sie trennen die Module vom Dach, demontieren Verkabelung und Wechselrichter, kümmern sich um den Transport und leiten die Altgeräte an zugelassene Entsorgungsbetriebe weiter. Für diesen Gesamtaufwand müssen private Eigentümer mit Kosten von rund 1.000 bis 2.500 Euro rechnen – je nach Anlagengröße, Region und Zugangssituation.

Wer die Demontage in Eigenregie durchführt und lediglich die Entsorgung beauftragt, spart zwar Arbeitskosten, zahlt aber für Transport und fachgerechte Verwertung. Bei einer typischen Hausanlage mit 20 bis 30 Modulen liegen die reinen Entsorgungskosten inklusive Abholung meist im Bereich von 500 bis 1.000 Euro – abhängig vom Anbieter und Aufwand. Pro Modul entspricht das einem Richtwert von etwa 20 bis 40 Euro.

Recyclingpflicht und gesetzliche Rahmenbedingungen

Für die Verwertung von Photovoltaikmodulen gelten in Deutschland klare gesetzliche Vorgaben. Grundlage ist das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), das die europäische WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) in nationales Recht überträgt. Photovoltaikmodule werden darin als Kategorie 4 (Großgeräte) klassifiziert und unterliegen somit den Pflichten zur Altgerätesammlung und -verwertung.

Ziel ist es, möglichst viele Materialien im Kreislauf zu halten. Die gesetzlich vorgeschriebene Verwertungsquote liegt bei mindestens 80 Prozent des Gerätegewichts, davon müssen mindestens 75 Prozent stofflich recycelt werden. Diese Quoten gelten für alle registrierten Rücknahmesysteme und werden von zertifizierten Entsorgungsbetrieben umgesetzt und dokumentiert.

Gesetzliche Grundlage im Überblick

- ElektroG: Regelt Sammlung & Rücknahme von Altgeräten

- WEEE-Richtlinie: EU-weite Grundlage für Geräteverwertung

- KrWG: Stärkt Abfallvermeidung & Kreislaufwirtschaft

- Stiftung EAR: Zuständige Stelle für Registrierung & Rücknahme-Tracking

Ergänzend greift das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das die Abfallvermeidung und Wiederverwertung im Sinne der Ressourcenschonung priorisiert. Betreiber, Hersteller und Entsorger sind darin aufgefordert, durch geeignete Maßnahmen den Materialkreislauf zu fördern und Umweltbelastungen zu minimieren.

Für Anlagenbesitzer bedeutet das: Wer seine Solarmodule fachgerecht entsorgt oder dem Recycling zuführt, trägt zur Umsetzung dieser gesetzlichen Ziele aktiv bei – und unterstützt eine nachhaltige Nutzung der eingesetzten Rohstoffe.

Alte Solaranlagen als Rohstoffquelle: Recycling zahlt sich aus

Ob geplant nach Jahrzehnten im Einsatz oder vorzeitig durch Schäden: Wenn Photovoltaik-Anlagen ausgedient haben, beginnt mit ihrer Rückgabe nicht das Ende, sondern ein neuer Kreislauf. Die enthaltenen Materialien – von Aluminium über Silizium bis hin zu Edelmetallen – sind zu wertvoll, um verloren zu gehen.

Dank gesetzlicher Regelungen wie dem ElektroG ist klar geregelt, dass Altmodule recycelt und ihre Bestandteile zurückgewonnen werden müssen. Wer seine Anlage fachgerecht demontieren und verwerten lässt, leistet damit einen direkten Beitrag zur Ressourcenschonung, zur Umweltentlastung und zur Zukunftsfähigkeit der Solarbranche. Eine echte Entsorgung im klassischen Sinn findet längst nicht mehr statt – und das ist auch gut so.

In Zeiten wachsender Rohstoffknappheit und steigender Energiepreise wird das Recycling von Photovoltaik-Technik nicht nur zur ökologischen Notwendigkeit, sondern auch zum wirtschaftlich sinnvollen Bestandteil eines nachhaltigen Energiesystems.

MeinHausShop Magazin

MeinHausShop Magazin